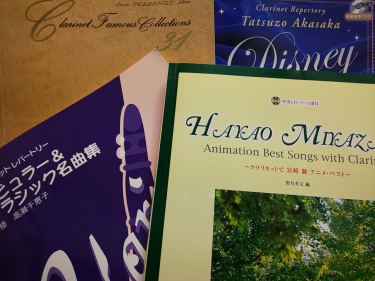

ロングトーンで効果的に相対音感を身につけよう

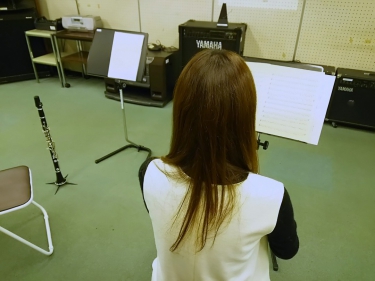

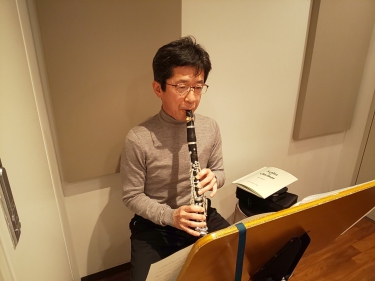

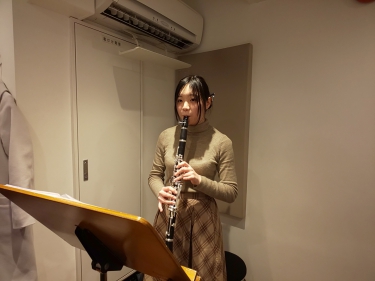

いよいよ、お孫さんにプレゼントする演奏の動画撮影が間近に迫った生徒さん。

今日は最後の確認のレッスンでした。

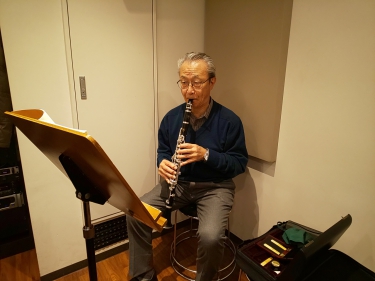

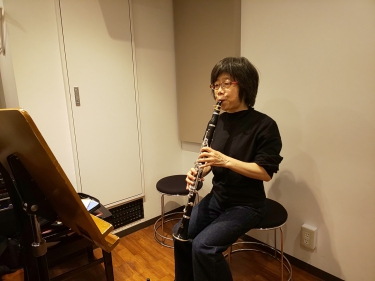

基礎練習をやる意味をきちんと考える

楽器の扱いに慣れた生徒さんには、楽器を出す時と片付ける時に、練習の進捗や近況をお聞きするのですが、こちらの生徒さん、今日のお仕事のお昼休みは、昔ピアノをやっていた方と、20年以上チェロを習っている方と一緒に過ごされたそう。

「みんなで音楽の話をしていたんですが、やはりどの楽器も、基礎練習は必ずやるように言われるんですね。チェロをやっている知り合いも、毎回先生に言われていると言っていました」とおっしゃっていました。

「そうですね。私も毎回ロングトーンをやっていますよ」とお話したところ、「あ、そうなんですか!」と驚かれていましたが「確かにプロ野球選手だって、必ずキャッチボールから始めますよね」と、かなり納得されたご様子。

以前から、基礎練習をやる意味はきちんと理解していただいていましたが、今日のお昼は、それを再確認する良い機会になったようです。

ロングトーンで全ての音吹いてますか?

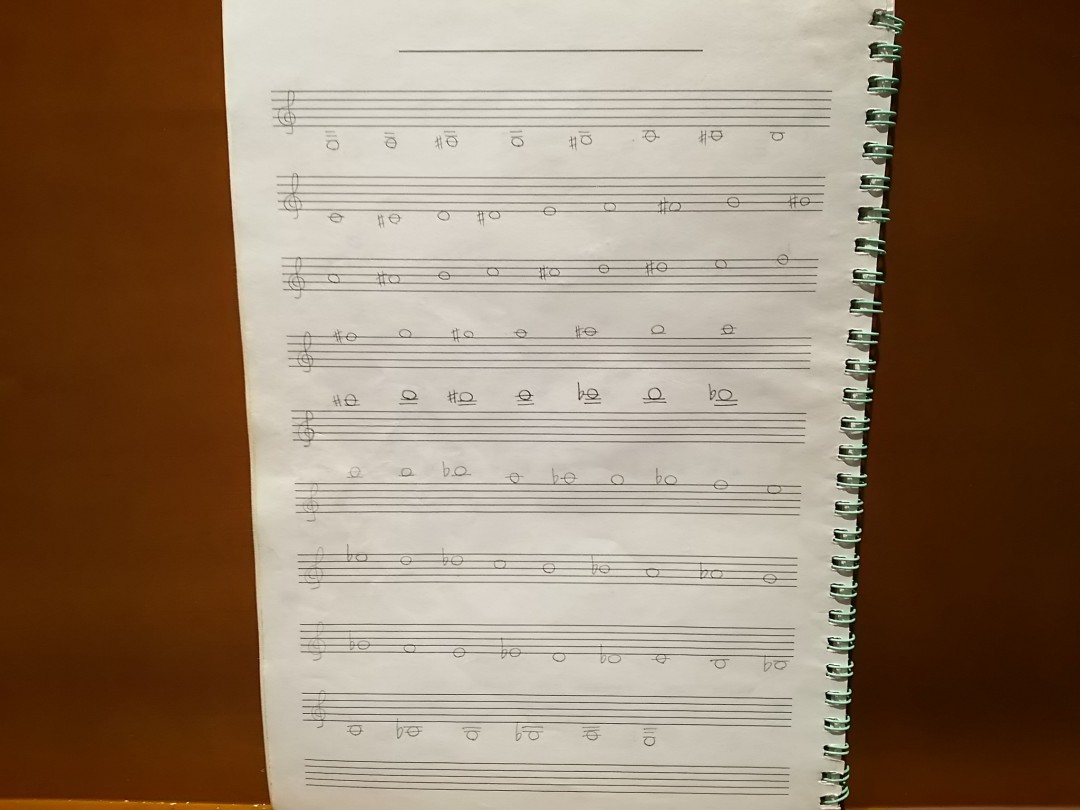

そんなわけで、今日もロングトーンからです。

たっぷり息を吸い、大きな音でまっすぐ、きちんと楽譜を見ながら吹けていたのですが、途中である音を飛ばしてしまいました。

普段なら気づかれるのですが、今日はそのまま先に進まれたので、私も止めることはしませんでした。

ロングトーンが全て終わってから、音が抜けてしまったことを指摘すると、「そういえばちょうどその辺で、楽譜を見失ってしまったんです」とのことでした。

今回のように、楽譜がわからなくなってしまったり、勘違いして飛ばしてしまったり。

音をうっかり抜かしてしまうのは、仕方のないことだと思っています。

大切なのは「音を抜かしたことに気づけるかどうか」です。

気づかなければ、もしかするといつも同じ音を抜かしてしまっているかもしれません。

音符を見ながら吹いていたとしても、音階は指の流れで覚えていることもあるので、抜かした運指が当たり前になってしまっている可能性があるのです。

そうなると、どうやったら気づけるでしょうか。

相対的な音の感覚・間隔を身につける

これは「自分の出している音をきちんと聴く」が正解です。

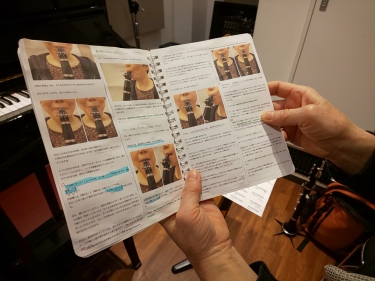

音感には『絶対音感』と『相対音感』があります。

絶対音感は、幼少期からの訓練が必要ですが、相対音感はいくつになっても習得できます。

相対音感とは、簡単に言うと前の音・後の音との音の幅を聞き分けることです。

2つ以上の音が並んでいた時に、「前の音より高いのか、低いのか」ということがまずわかれば、第一歩は踏み出せています。

この音感をさらに研ぎ澄ますには、とにかく「聴く」「耳を傾ける」ことが大事です。

それを繰り返し、『半音』という感覚・間隔がわかるようになれば、半音階のロングトーンでもし音を飛ばしてしまった時にも「前の音との幅が広い気がする…」ということに気づけるのです。

せっかく毎回やるロングトーン・基礎練習ですので、一つ一つの音の精度もさることながら、相対音感を身につける訓練としても活用していきましょう。

心のこもった演奏を格上げする練習を

お孫さんへのプレゼントの曲は、もうほぼ仕上がっていました。

指の押さえ方が少し不安なところがある(ずれてしまう)とのことでしたが、症状も理由もわかっていらっしゃったので、すぐに改善できるはずです。

お孫さんの喜ぶ姿を想像しながら、今できる一番の演奏が撮れるように、頑張っていただきたいと思います。

動画を見せていただくことを、楽しみにしていますね!