クラリネットの特性で音程の悪い音には右手をプラス

先週、新しいリードを手にして、番手を3から、3と1/2に上げた生徒のレッスンです。

回数は吹けなかったものの、リードはちゃんと選べた、と言うので、早速ロングトーンをしてもらいましょう。

そのリードの硬さ、自分に合ってますか?

音は悪くないのですが、普段はきちんと鳴らせている音が、伸ばしているうちに割れてしまったり、レジスターの音域の息のスピードがいつもより遅めだったり、なんだか吹きづらそうにしています。

私が教えている生徒達には「吹き始めて『吹きにくい』と思ったら、いつでもロングトーンを中断してリードを変えていい」という話をしてあるのですが、頑張って吹き続けているので、こちらも特に遮ることはしませんでした。

しかし、ロングトーンが終わってから「そのリード、吹きにくくないの?」と聞いてみたら、「ちょっと吹きにくかったです~」とのこと。

無理して吹いても、変な力が入ったりして良くありません。

せっかく買ったリードを使いたい気持ちもわかるのですが、今使わなくても先々使えるようになります。

一旦、吹きやすい3に戻すことにしましょう。

風邪をひいたら楽器は我慢

さらに話をしていると、彼女も風邪をひいていて、喉が痛いということが判明。

「ちょうど、風邪の時は楽器を吹かない方がいいっていう日誌を書いたところなんだよ」と話すと、「喉に力が入っちゃって、良くない感じはするんです」と自覚がある様子だったので、来週はアンサンブルもあるし、痛みが引くまでは、なるべく楽器を吹かないように伝えました。

特に、鼻が詰まっている時と、喉が痛い時は、クラリネットを吹くことは我慢して下さいね。

簡単に見えるところも練習しよう

アンサンブルの曲は、先週順調だった八分音符中心の曲が、今日はなんだかアワアワしてしまって、うまく吹けていません。

よくある話なのですが、難しい曲や複雑な箇所があった場合、ついついそちらに気を取られ、簡単な曲や部分の練習が疎かになりがちです。

単純な動きだったり、伸ばしているだけのところも、毎回ではなくてもいいので、必ず練習するようにしましょう。

やっていないと、意外な落とし穴になりがちです。

音抜けと音程の悪い音を知ろう

また、この曲は、開放のソ・ソ♯を伸ばしていることがしばしばあるのですが、この2つの音とラ・ラ♯は、音の抜けがあまり良くないことに加え、音程が上ずりやすい音です。

そのまま吹いていると、アンサンブルなどの時は特に、他の人と音程が合わず、なんだか収まりが悪い…ということが多いため、対策をする必要があります。

なぜ他の音に比べ、音程が定まりにくいのかと言うと、「指をほとんど押さえていない=楽器が鳴っている長さが短い」からです。

この4音は、クラリネットの構造上、無理矢理穴を開けて作った音なので、扱いにくい音になってしまってるんですね。

鳴りにくい音の改善方法

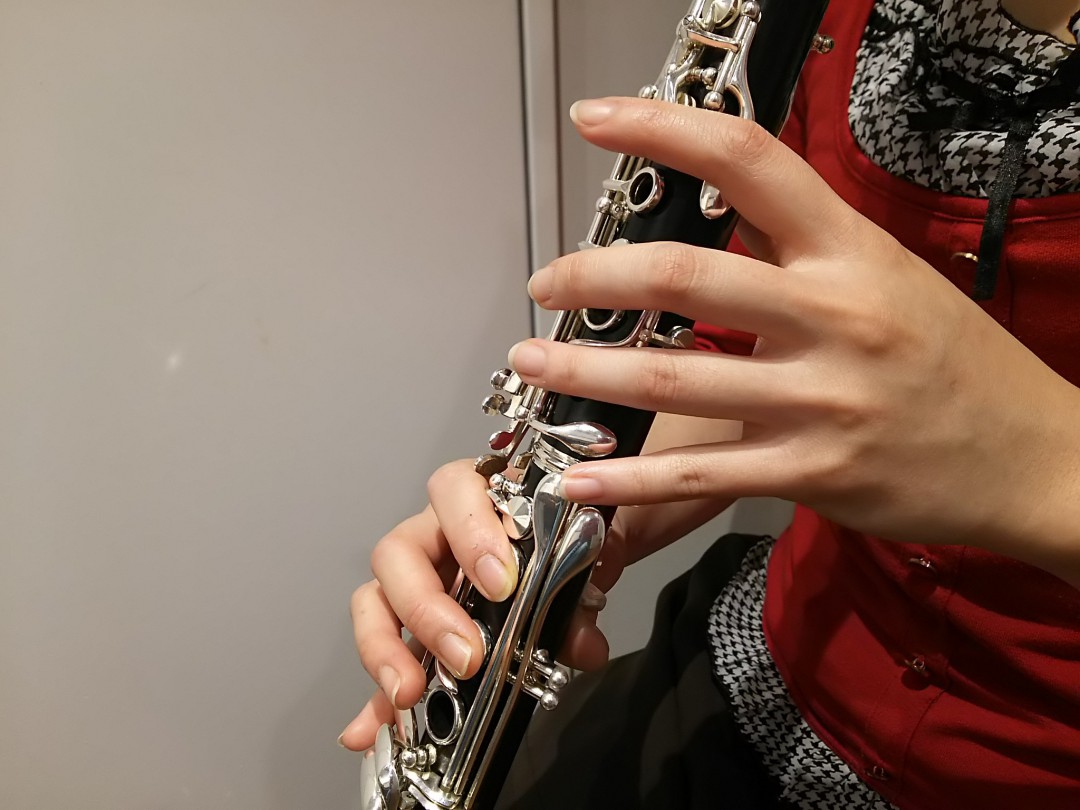

この音抜けと音程の悪さは、下管のトーンホール(指穴)を押さえることで、多少の解決が見られます。

右手の人差し指だけ、人差し指と中指、人差し指と薬指、人差し指・中指・薬指の3本、さらに小指、左手の薬指も…など、組み合わせはたくさんありますが、鳴りが良く、音程が落ち着く押さえ方というのは、楽器によっても音によっても異なります。

いろいろ試してみて、自分の楽器のそれぞれの音に合った押さえ方を探してみて下さい。

なお、ファ♯から下の音を吹く時にうっかり押さえてしまうと、本来の音に干渉してしまうので、くれぐれも気をつけましょう。

普段から右手を押さえる練習を

これらの指をごく自然に曲の中で使えるようになるには、やはり慣れが必要です。

ロングトーンの時などに押さえる習慣をつけ、意識しなくても「押さえるのが当たり前」になるまで、何度も練習を繰り返してみて下さいね。